驾驭新周期:一个平衡“踏空”与“被套”风险的动态投资决策模型

摘要

在由降息开启的潜在牛市中,专业投资者普遍面临“害怕踏空”(FOMO)的贪婪与“担心被套”(Fear of Being Trapped)的恐惧之间的尖锐矛盾。这两种风险根植于投资者的行为偏差,在市场转折点尤为突出,往往导致非理性的追涨杀跌,损害长期投资绩效。

本报告论证,传统的静态“买入并持有”或纯粹依赖主观判断的择时策略,已不足以应对现代金融市场的复杂性和高波动性。最优解在于构建一个结合“历史剧本复现”与“实时风险状态切换”的动态决策模型。该模型的核心目标是用系统化的纪律取代情绪化的决策,从而在战略上优先捕捉机会,同时在战术上系统性地管理回撤风险。

为实现这一目标,我们构建了一个双支柱分析框架。第一支柱通过深度复盘历次关键的降息周期,提炼出市场演进的普遍规律,形成战略层面的“历史剧本”和预期路线图。第二支柱则建立一个由波动率、信用风险、市场情绪和市场宽度等多个维度构成的实时“风险仪表盘”,作为战术层面的导航系统,用以精确判断市场当前的健康状况与风险水平。

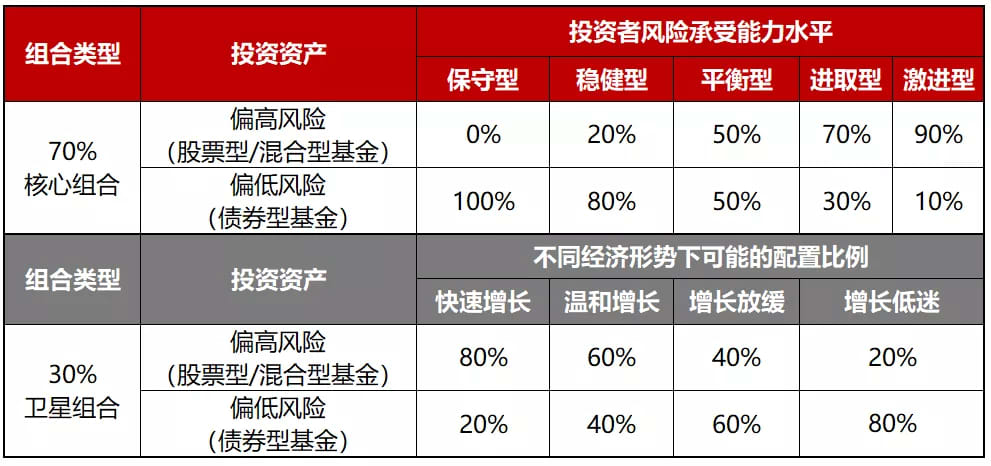

我们将此双支柱分析框架应用于一个系统化规则导向的“核心-卫星”(Core-Satellite)投资组合。该体系的创新之处在于,核心资产与卫星资产的配置比例,以及卫星组合内部的因子风格倾向,都由模型的“风险状态”判断结果动态驱动。这使得投资组合能够主动适应从“谨慎避险”到“乐观追涨”,再到“狂热对冲”的市场环境切换。

本模型并非试图精确预测市场的顶部与底部,而是构建一个强大的、基于证据的应对系统。其核心价值在于通过量化市场状态,提供一个清晰、可执行的资产配置调整路线图。这套框架旨在帮助专业投资者在不确定的市场环境中寻找确定性的操作纪律,最终在“踏空”与“被套”的钢丝上找到稳健的平衡点,实现穿越周期的阿尔法。

引言:降息周期中的投资者困境与系统化破局之道

中央银行,特别是美国联邦储备委员会(美联储)的货币政策转向,是全球金融市场最重要的预期驱动力之一。降息行为,作为宽松周期的开启信号,对风险资产而言是一把典型的“双刃剑”。一方面,通过降低企业和消费者的融资成本、向金融体系注入流动性,降息为股票等风险资产创造了极为有利的宏观环境,是潜在牛市最强有力的催化剂之一。另一方面,降息决策的背后往往是经济增长疲软、通胀低于目标,甚至是面临衰退风险的严峻现实。这种“政策利好”与“经济利空背景”的交织与博弈,构成了降息周期初期市场走势复杂难测的根本原因,也正是投资者陷入决策困境的根源所在。

“踏空”与“被套”的心理学根源

在市场关键的转折区域,两种看似矛盾却又紧密相连的风险主导着投资者的情绪与行为:“踏空”风险与“被套”风险。这两种风险并非源于市场本身,而是深深植根于行为金融学所揭示的人性偏差。

“踏空”风险,即错失市场上涨行情的风险,其心理学基础是错失恐惧(Fear of Missing Out, FOMO)和羊群效应(Herding Behavior)。当市场在经历一段下跌或盘整后开始上涨时,看到他人获利的投资者会感到焦虑和后悔,担心自己被时代抛弃。这种情绪压力会迫使他们放弃原有的估值纪律和风险考量,追高买入。随着市场的进一步上涨,媒体的渲染和社交圈的讨论会放大这种情绪,形成强大的羊群效应,吸引更多人加入追涨的行列。这种行为模式往往在市场情绪最狂热、估值最高、实际风险最大的时刻达到顶峰,为后续的“被套”埋下伏笔。

“被套”风险,即在市场高点买入后遭遇大幅下跌的风险,其心理学基础是损失厌恶(Loss Aversion)和对市场顶部的非理性恐惧。大量研究表明,投资者对于亏损所感受到的痛苦程度,远大于获得同等金额收益所带来的快乐。这种不对称的心理反应导致投资者在市场波动加剧时,倾向于过早地卖出盈利的头寸以锁定利润,或在熊市初期因恐惧深度亏损而不敢在估值合理的区域买入。当市场真正见顶回落时,损失厌恶会让他们难以“割肉”止损,转而选择“装死”或“祈祷”,最终导致深度套牢。

破局之道——从主观预测到系统应对

面对降息周期中这种复杂的市场环境和强大的心理偏差,试图通过主观判断来精确预测市场的拐点——即在最低点买入、在最高点卖出——几乎是一项不可能完成的任务。这种追求“完美择时”的努力,最终往往沦为被贪婪和恐惧情绪来回拉扯的牺牲品。

因此,本报告提出破局的核心主张:与其徒劳地预测市场的精确拐点,不如构建一个强大的、基于证据的系统来应对市场的不同状态。这个系统承认预测的局限性,并将焦点从“预测未来”转向“应对当下”。它将历史的宏观规律作为战略指南针,明确大方向和可能的情景;同时,将实时、高频的市场数据作为战术仪表盘,精确导航当前所处的具体位置和风险水平。通过这种方式,投资决策得以从情绪驱动转向纪律驱动,用量化的规则和预设的应对方案,来克服人性的弱点,从而在“踏空”与“被套”的永恒博弈中,找到一条系统化、可复制的稳健前行之路。

第一支柱:历史剧本复现 —— 降息周期的市场演进规律

为了构建一个有效的应对系统,首先必须理解我们所处的宏观环境。降息周期并非全新的现象,历史已经为我们提供了丰富的案例。通过深度复盘和提炼,我们可以勾勒出市场在降息周期中演进的“剧本”,这个剧本虽然每次上演的具体情节和时长不同,但其核心的幕次结构和角色(各类资产与因子)表现却有着惊人的一致性。

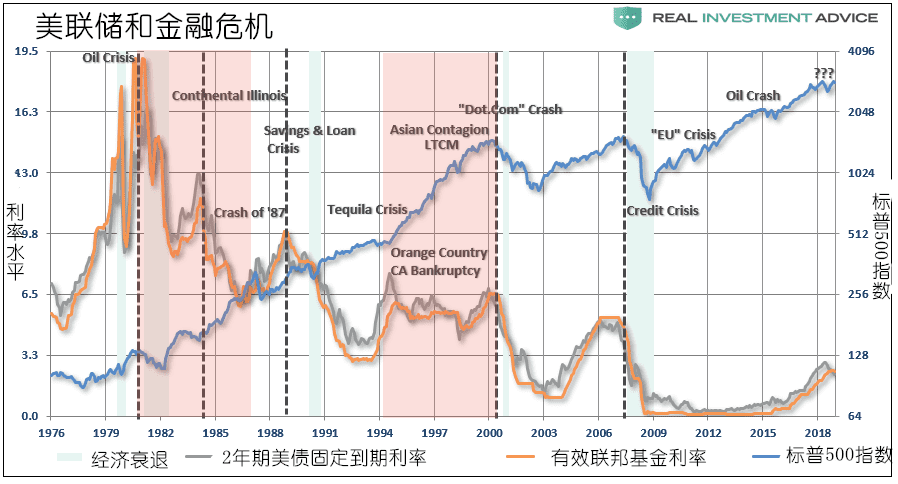

1.1 深度复盘:2000年以来的三次关键降息周期

本节旨在通过对三次标志性的美联储降息周期的详细案例研究,揭示市场演进的共性与个性,为构建“历史剧本”提供坚实的实证基础。

案例研究一:2001-2003年(互联网泡沫破灭后)

背景:2000年互联网泡沫破灭,纳斯达克指数崩盘,美国经济陷入衰退。为应对危机,美联储自2001年1月起开启了激进的降息周期,在两年半的时间里连续13次降息,将联邦基金利率从6.5%的峰值一路下调至2003年6月的1.0%。

市场表现:降息并未能立刻扭转市场的下跌趋势。在美联储开始降息后,S&P 500指数继续下跌,在长达一年半多的时间里不断探底,直至2002年10月才触及本轮熊市的最终低点。在此期间,市场波动剧烈,VIX指数持续在高位运行。直到降息的累积效应开始在实体经济中显现,企业盈利预期触底,市场才最终在2003年初开启了新一轮持续数年的牛市。

教训:这个案例清晰地表明,降息并非市场的“万灵药”。当熊市是由估值泡沫破裂和结构性经济衰退驱动时,货币政策的传导存在显著时滞。降息的启动点往往是市场最痛苦的阶段之一,而非牛市的起跑发令枪。将“降息”简单等同于“买入”信号,是导致“被套”的核心原因之一。

案例研究二:2007-2009年(全球金融危机)

背景:美国次级抵押贷款危机在2007年全面爆发,并迅速演变为席卷全球的系统性金融海啸。为应对这场自大萧条以来最严重的危机,美联储自2007年9月开始降息,并在2008年底将联邦基金利率降至0-0.25%的零利率区间,同时开启了史无前例的量化宽松(QE)政策。

市场表现:尽管美联储的反应堪称迅速,但由于危机的根源在于金融体系自身的崩溃和流动性枯竭,市场的恐慌情绪远超以往。S&P 500指数在降息后继续暴跌,VIX指数飙升至超过80的历史极值水平。股市直到2009年3月才最终见底,距离降息启动点同样超过了一年半。在此期间,高等级国债和黄金成为投资者寻求庇护的关键资产。

教训:当危机源于金融体系内部的“去杠杆”和信任危机时,单纯的降息操作效力会大打折扣。此时,信用市场的风险指标(如高收益债利差)的重要性甚至超过了利率本身。货币政策必须与修复金融体系资产负债表、提供信用担保等措施相结合,才能最终稳定市场。

案例研究三:2020年(新冠疫情冲击)

背景:2020年初,新冠疫情的全球大流行导致全球经济活动陷入停滞。为应对这一前所未有的外部冲击,美联储在2020年3月采取了“火箭筒”式的应对措施,在两周内紧急将利率降至零,并推出了规模和范围空前的量化宽松及一系列信贷支持工具。

市场表现:市场经历了历史上最快速的崩盘,S&P 500指数在短短一个月内下跌超过30%,VIX指数再次飙升至80以上。然而,与前两次危机截然不同的是,在美联储极端宽松的货币政策与美国政府大规模财政刺激(如CARES Act)的协同作用下,市场在2020年3月23日便迅速触底,并开启了迅猛的V型反转,年内即创出历史新高。

教训:政策反应的速度、力度以及与财政政策的协同作用至关重要。当危机是由外部冲击而非内生性的金融或经济问题引发时,只要政策应对足够果断和有力,市场的修复速度可以非常惊人。这一次,过早离场或等待“二次探底”的投资者,都面临了巨大的“踏空”风险。

表 1.1:历次美联储降息周期与关键资产表现复盘

| 周期 |

降息起止日期 |

利率变动幅度 (基点) |

S&P 500 期间回报 |

Nasdaq 100 期间回报 |

10年期国债收益率变动 (基点) |

黄金期间回报 |

VIX 峰值 |

| 2001-2003 |

2001/01 - 2003/06 |

-550 |

-13.6% |

-45.2% |

-165 |

+45.8% |

45.1 |

| 2007-2009 |

2007/09 - 2008/12 |

-500 |

-36.4% |

-30.1% |

-231 |

+25.5% |

82.7 |

| 2020 |

2020/03 - 2020/03 |

-150 |

+18.4% (至年底) |

+48.9% (至年底) |

-118 |

+24.4% |

82.7 |

注:数据来源综合自公开市场数据。期间回报计算自降息启动日至降息周期结束日(2020年情况特殊,回报计算至当年年底)。

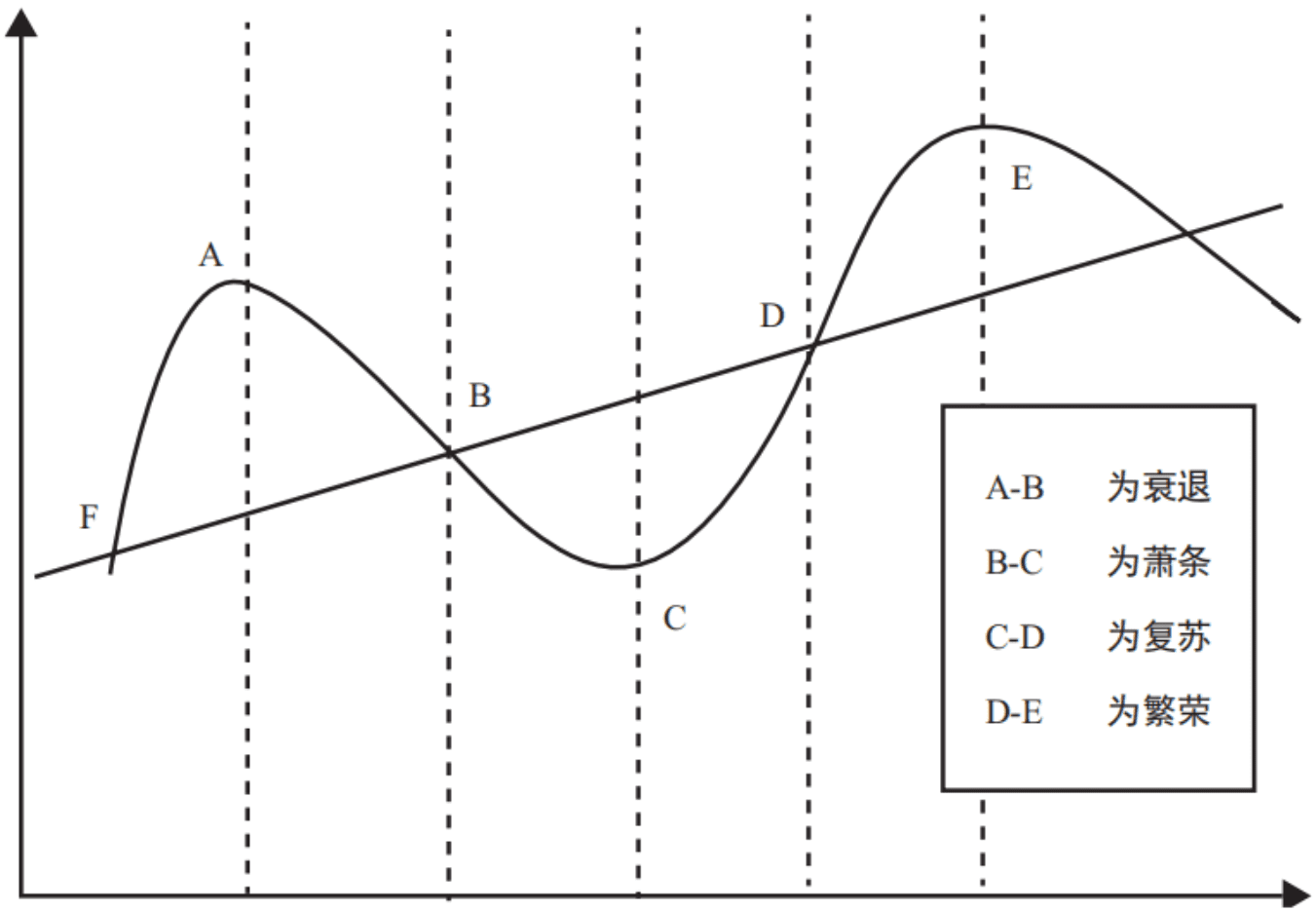

1.2 跨周期规律提炼:降息周期的“三段论”

综合上述案例,尽管每次危机的成因和市场反应速度各不相同,但我们可以提炼出一个在降息周期中具有普遍适用性的市场演进模型——“三段论”。这个模型描述了市场情绪和驱动逻辑从悲观到乐观的演变过程。

-

第一阶段:降息初期(“混沌期”)

- 特征:经济数据持续恶化,企业盈利预测被不断下调,市场的主要矛盾是“衰退有多深”。尽管央行已经开始降息,但市场惯性仍在,投资者信心脆弱,避险情绪主导市场。此阶段通常伴随着高波动和下跌趋势。

- 风险:这是“被套”风险最高的阶段。过早地将降息解读为买入信号,很容易买在“半山腰”。

-

第二阶段:降息中期(“博弈期”)

- 特征:市场开始从“交易衰退”转向“交易复苏”。最坏的消息似乎已经过去,经济数据开始出现边际改善的迹象。充裕的流动性效应开始显现,估值修复成为市场上涨的主线。市场在怀疑中上涨,板块轮动加快,波动率依然较大。

- 风险:这是“踏空”风险开始显著上升的阶段。在经历了“混沌期”的亏损后,许多投资者仍在等待更明确的复苏信号,容易错失由流动性驱动的第一波上涨。

-

第三阶段:降息末期至加息初期(“确认期”)

- 特征:经济复苏得到宏观数据的普遍确认,企业盈利开始进入实质性的上行周期。市场上涨的逻辑从“估值修复”转向“盈利驱动”,牛市的根基更加牢固,上涨的广度和持续性增强。

- 风险:这是“踏空”的心理压力最大的阶段。随着市场不断创出新高,早期离场的投资者面临巨大的业绩压力和心理煎熬,往往会在市场情绪最高涨时追高入场。

1.3 因子表现的周期性规律

因子投资(或称Smart Beta)为我们在“核心-卫星”策略的卫星部分进行动态风格轮动提供了理论和实证依据。不同的投资风格(因子)在宏观经济周期的不同阶段表现出显著的周期性。将这些规律与降息周期的“三段论”相结合,可以为我们的战术资产配置提供清晰的指引。

-

价值因子 (Value): 价值股通常是金融、能源、工业等周期性较强的公司。它们在经济复苏得到确认、通胀预期回升的“确认期”表现最好,因为其盈利能力与宏观经济景气度高度相关。

-

动量因子 (Momentum): 该因子旨在捕捉市场趋势。在趋势明确的“博弈期”和“确认期”,动量策略能有效抓住领涨板块,获得显著超额收益。然而,其最大的弱点在于市场拐点,在“混沌期”的V型反转或市场风格剧烈切换时,动量策略会遭受巨大损失。

-

质量因子 (Quality): 质量因子关注的是财务健康、盈利能力强且稳定的公司。在经济前景不明、市场不确定性高的“混沌期”,高质量公司的防御属性凸显,其稳健的资产负债表和现金流使其能更好地抵御经济下行风险。

-

低波动率因子 (Low Volatility): 与质量因子类似,低波动率因子也具有显著的防御属性。在市场剧烈下跌时,这类股票的回撤通常更小,是“混沌期”理想的避风港。但在市场强劲反弹的牛市中,它们往往会跑输大盘。

-

规模因子 (Size): 小盘股通常比大盘股对经济和流动性环境的变化更为敏感。因此,在经济开始复苏、流动性充裕的“博弈期”,小盘股往往表现出更大的上涨弹性。

表 1.2:降息周期中关键股票因子(价值、动量、质量、低波动)的平均超额收益表现

| 因子 |

降息初期(混沌期) |

降息中期(博弈期) |

降息末期(确认期) |

| 价值 (Value) |

负 |

中性/正 |

正 |

| 动量 (Momentum) |

负(拐点风险) |

正 |

正 |

| 质量 (Quality) |

正 |

中性 |

负 |

| 低波动率 (Low Volatility) |

正 |

负 |

负 |

| 规模 (Size - 小盘股) |

负 |

正 |

中性/正 |

注:此表为基于历史研究的定性总结,展示了各因子在降息周期不同阶段相对于市场基准的典型超额收益表现。“正”代表超额收益,“负”代表落后于基准。

第一支柱的洞见与总结

历史剧本的复现为我们提供了两条至关重要的战略洞见:

-

降息不等于牛市立即启动。 历史清晰地显示,美联储的首次降息往往发生在市场最危险、最混乱的时刻。将降息简单地等同于买入信号,是导致投资者在周期初期被深度套牢的主要原因。决策必须超越单一事件,深入理解其背后的经济基本面驱动因素。

-

历史提供了“路线图”,而非精确的“时间表”。 复盘揭示了市场在降息周期中可能经历的“混沌-博弈-确认”三阶段演进,以及相应的因子轮动规律,这为我们的战略资产配置提供了宏观剧本。然而,每个周期的具体时间长度、波动幅度和驱动因素(如2008年的内生金融危机 vs. 2020年的外部疫情冲击)都存在巨大差异。因此,仅靠历史剧本无法进行精确的战术操作,我们必须引入一个实时的导航系统来判断当前到底处于剧本的哪一幕。

第二支柱:风险状态仪表盘 —— 市场的实时体温计

如果说历史剧本为我们提供了战略地图,那么风险状态仪表盘就是我们穿越这片复杂地形时所依赖的GPS和传感器。它通过实时监测市场的“生命体征”,帮助我们判断当前所处的具体环境,是风和日丽还是乌云密布,从而进行战术调整。

2.1 构建多维度仪表盘的必要性

在金融市场中,任何单一指标都存在局限性,甚至可能产生误导性信号。例如,一个极低的VIX指数可能代表市场稳定、牛市安康,但也可能代表投资者极度自满、风险意识麻痹,是暴风雨来临前的宁静。同样,单一的估值指标或情绪调查也可能存在偏差。

因此,构建一个综合性的、多维度的仪表盘至关重要。这借鉴了现代量化投资中构建多因子模型的思想:通过不同维度指标的交叉验证和相互确认,可以过滤掉单一指标的噪音,提供一个更稳健、更可靠的市场状态判断。我们的仪表盘整合了四个关键维度:波动率风险、信用风险、市场情绪和市场宽度。

2.2 仪表盘核心组件详解

A. 波动率维度 (VIX指数): 市场的“恐慌指数”

解读:VIX指数,全称CBOE波动率指数,衡量的是市场对未来30天S&P 500指数波动率的预期。它并非衡量历史波动,而是基于期权价格计算出的“隐含波动率”。由于市场下跌时,投资者会恐慌性地买入看跌期权进行对冲,导致期权价格上升,VIX指数也随之飙升。因此,VIX与S&P 500指数通常呈现强烈的负相关关系,被公认为衡量市场恐惧情绪最直接、最有效的工具,俗称“恐慌指数”。

阈值设定与策略含义:

- VIX > 30 (红色警报 - 极度恐慌): 市场处于或接近非理性的投降式抛售。这通常是长期投资者进行逆向布局的黄金机会,但短期风险极高,波动剧烈。

- VIX 20-30 (黄色警示 - 谨慎): 市场波动加剧,不确定性显著上升。投资者情绪紧张,应采取相对防御的姿态,降低风险敞口。

- VIX < 20 (绿色健康 - 乐观): 市场环境相对稳定,风险偏好正常,是持有风险资产的舒适区。历史平均值也大致在此区间。

- VIX < 15 (橙色警示 - 狂热/自满): 市场出现极度乐观情绪,投资者风险意识淡薄,自满情绪滋生。这往往是市场脆弱性增加的信号,预示着回调风险正在积聚。此时VIX成为一个反向的“看跌”警示,提示投资者应考虑阶段性获利了结或增加对冲保护。

B. 信用风险维度 (高收益债利差): 机构的“风险偏好计”

解读:高收益企业债(又称“垃圾债”)利差,通常用ICE BofA美国高收益指数期权调整利差来衡量,它反映了投资者因持有低于投资级别(BB级及以下)的公司债券,而要求的高于同期限无风险美国国债的额外收益补偿,即风险溢价。由于高收益债市场的主要参与者是机构投资者,这一利差被视为衡量“聪明钱”风险偏好和信贷市场健康状况的关键领先指标。

阈值设定与策略含义:

- 利差急剧扩大 (红色警报 - 风险厌恶): 当利差在短时间内大幅走阔,表明投资者正在大规模抛售高风险资产,转向避险资产。这是信贷状况恶化的明确信号,通常是经济衰退或市场危机的可靠领先指标。

- 利差稳步收窄 (绿色健康 - 风险偏好): 利差的持续收窄表明投资者对经济前景和企业盈利能力充满信心,愿意承担更多风险以换取更高收益。这是支撑牛市运行的坚实基础。

- 利差处于历史低位 (橙色警示 - 过度乐观): 与极低的VIX类似,极窄的信用利差可能表明市场对风险的定价不足,信用风险被严重低估。此时市场对任何负面冲击都变得异常脆弱,潜在的“黑天鹅”事件可能引发连锁反应。

C. 市场情绪维度 (Put/Call Ratio): 散户的“反向指标”

解读:看跌/看涨期权比率(Put/Call Ratio, PCR)通过计算看跌期权(Puts)与看涨期权(Calls)的交易量之比,直接衡量期权市场参与者的整体情绪。由于散户投资者在期权市场中占有相当比重,且其情绪容易走向极端,PCR常常被专业投资者用作一个有效的反向指标。一个极高的PCR表明市场过度悲观,而一个极低的PCR则表明市场过度乐观。

阈值设定与策略含义:

- PCR > 1.0 (或其10日移动平均线 > 1.1) (红色反转信号 - 极度悲观): 市场中看跌押注的数量远超看涨押注,表明悲观情绪已达极致。根据反向投资理论,当所有人都看空时,潜在的卖家已经耗尽,市场可能已经消化了所有坏消息,预示着一个重要的市场底部即将出现。

- PCR < 0.7 (或其10日移动平均线 < 0.8) (绿色健康 - 偏向乐观): 市场情绪健康,看涨意愿强于看跌,但尚未达到非理性的极端水平。通常认为0.7是多空情绪的一个均衡点。

- PCR < 0.5 (橙色警示 - 极度乐观/狂热): 市场情绪极度亢奋,投资者(尤其是散户)疯狂买入看涨期权,市场杠杆水平高企,脆弱性急剧增加。这是市场可能见顶回落的强烈警示信号。

D. 市场宽度维度 (52周新高-新低净值): 市场的“健康度扫描仪”

解读:市场宽度衡量的是参与市场上涨或下跌的股票数量的广度。52周新高-新低净值(Net New 52-Week Highs)是一个经典的市场宽度指标,通过计算创下52周新高的股票数量减去创下52周新低的股票数量得出。一个健康的牛市应该是“万马奔腾”,即大多数股票都在上涨;而非“一骑绝尘”,即仅靠少数几只大盘股拉动指数。

阈值设定与策略含义:

- 净新高持续为正且不断扩大 (绿色健康): 表明牛市根基扎实,上涨具有普遍性,市场内部结构非常健康。当该指标持续高于+100时,通常对应着强劲的牛市趋势。

- 净新高持续为负 (红色警报): 熊市的典型特征,市场内部疲软,绝大多数股票处于下跌趋势中。当该指标持续低于-100时,通常对应着强劲的熊市趋势。

- 指数创新高,但净新高未能同步创新高(顶背离) (橙色警示 - 内部分化): 这是一个极其重要的危险信号。它表明指数的上涨仅仅是由少数大市值权重股(如近年来被称为“Magnificent 7”的科技巨头)所驱动,而市场中大部分股票已经开始掉队甚至下跌。这是市场健康度恶化的明确迹象,是预示市场可能见顶的最可靠的前兆之一。

第二支柱的洞见与总结

风险仪表盘为我们的决策模型提供了两个超越传统分析的深刻洞见:

-

仪表盘的核心功能是区分“牛市的质量”。市场的上涨并非千篇一律。仪表盘能够帮助我们清晰地识别出,当前的上涨是“基本面驱动、广泛参与”的健康牛市,还是“少数龙头股拉动、市场情绪极度乐观”的脆弱牛市。仅观察S&P 500指数的涨跌可能会被误导。一个由少数几只巨型科技股拉动的指数高点,其内在风险远大于一个由广泛行业和公司共同推动的高点。通过结合市场宽度(新高-新低净值)和情绪指标(Put/Call Ratio),仪表盘可以“看穿”指数的表面,揭示其内在结构。这种区分对于决定是继续积极加仓还是开始增加对冲至关重要。

-

指标的“极端值”比“方向”更重要。仪表盘的威力并不仅仅在于判断市场方向,更在于识别市场情绪和行为达到不可持续的极端水平的时刻。无论是极度恐慌(如VIX > 30, PCR > 1.1),还是极度狂热(如VIX < 15, PCR < 0.5),都是潜在的市场转折点。模型的目的不是对指标的日常波动做出反应,而是要捕捉那些偏离均值极远的“异常”读数。这些异常读数代表了市场情绪的饱和状态,此时反向运动的概率将大大增加,这正是将这些指标用作反向操作工具的逻辑基础。

表 2.1:风险仪表盘指标体系、阈值设定与状态解读

| 维度 |

指标名称 |

谨慎 (Cautious) |

乐观 (Optimistic) |

狂热 (Euphoric) |

| 波动率 |

VIX 指数 |

> 30 (极度恐慌) |

15 - 25 (正常波动) |

< 15 (极度自满) |

| 信用风险 |

高收益债利差 |

急剧扩大 (风险厌恶) |

稳步收窄 (风险偏好) |

处于历史低位 (风险低估) |

| 市场情绪 |

Put/Call Ratio (10日均线) |

> 1.1 (极度悲观) |

0.7 - 1.0 (中性偏乐观) |

< 0.8 (极度乐观) |

| 市场宽度 |

52周新高-新低净值 |

持续为负 (普跌) |

持续为正 (普涨) |

指数新高但指标背离 (内部分化) |

第三章:动态决策模型 —— 整合历史剧本与风险仪表盘

拥有了战略地图(历史剧本)和战术导航仪(风险仪表盘)之后,下一步就是将两者整合为一个连贯、可执行的动态决策模型。这个模型的核心任务是,根据两大支柱提供的信息,对市场当前的“风险状态”进行综合判断,并以此为依据,触发预设的资产配置调整。

3.1 模型的运作机理:战略罗盘与战术导航

本模型的运作机理可以比作一艘现代化航船的导航系统,它结合了长期航线规划和实时的气象应对:

战略罗盘 (历史剧本): 基于第一支柱的分析,我们首先对当前所处的宏观周期阶段有一个大致的判断。例如,我们是否处于降息周期的“混沌期”、“博弈期”还是“确认期”?这个判断决定了我们对各类资产的长期战略偏好和在卫星组合中应该倾向于哪些投资因子(如质量、动量或价值)。它设定了投资组合的“基准航向”。

战术导航 (风险仪表盘): 基于第二支柱的实时数据,我们对当前市场的“天气状况”——即风险水平和情绪状态——进行高频评估。仪表盘的综合读数决定了我们战术上的具体操作:是应该全速前进,还是减速慢行,甚至是升起风暴帆准备应对风暴。它负责对“基准航向”进行实时的修正。

整合逻辑: 模型的最终决策是战略与战术的结合体。战略决定大方向,战术决定油门和刹车。例如,即使我们的战略罗盘显示当前处于牛市的“确认期”(理论上应积极做多),但如果战术仪表盘的所有指针都指向“狂热”区域,模型也会触发减仓或增加对冲的指令。反之,即使在熊市的“混沌期”,如果仪表盘显示出极度恐慌和投降的信号,模型也可能触发逆向买入的操作。这种整合机制确保了投资组合既不会偏离长期正确的航道,又能灵活应对短期的惊涛骇浪。

3.2 定义与切换:三种核心“风险状态”

为了将仪表盘的复杂信息转化为清晰的决策指令,我们将市场的状态简化为三种核心的、可操作的“风险状态”。状态的判断可以通过一个量化的“风险分数”来实现:首先,将仪表盘中四个维度的指标根据其所处的区域(如谨慎、乐观、狂热)进行标准化打分(例如,红色警报=-2,黄色警示=-1,绿色健康=+1,橙色警示=-1),然后对分数进行加权或简单求和,得到一个综合的风险分数。根据该分数所处的不同区间,市场被定义为以下三种状态之一:

- 谨慎状态 (Cautious / Risk-Off)

触发条件:综合风险分数低于某一设定的负值阈值。

典型情景:

- VIX指数飙升至30以上。

- 高收益债利差急剧扩大。

- 市场宽度指标(52周新高-新低净值)持续为负,市场普跌。

- Put/Call Ratio可能处于1.0以上的高位。

市场解读:市场处于典型的避险模式,恐慌情绪主导一切。这通常对应历史剧本中的“混沌期”,或是危机全面爆发的时刻。在此状态下,防止“被套”是投资组合的首要任务,资本保全的优先级远高于获取收益。

- 乐观状态 (Optimistic / Healthy Rally)

触发条件:综合风险分数处于一个健康的中间地带。

典型情景:

- VIX指数回落至15-25的正常区间。

- 信用利差稳步收窄。

- Put/Call Ratio在0.7-1.0之间波动。

- 市场宽度健康,上涨具有普遍性。

市场解读:市场处于健康的上升趋势中,风险偏好正常,上涨有基本面改善和广泛参与度的支持。这对应历史剧本中“博弈期”和“确认期”的大部分时间。在此状态下,有序地参与市场、避免“踏空”是主要目标。

- 狂热状态 (Euphoric / Complacent)

触发条件:综合风险分数可能处于正值,但仪表盘中的情绪和宽度指标出现明显的极端或背离信号。

典型情景:

- VIX指数跌破15,显示市场极度自满。

- Put/Call Ratio跌破0.5,显示散户情绪极度亢奋。

- 最关键的是,股指(如S&P 500)在创出新高,但52周新高-新低净值却未能同步创出新高,形成明显的“顶背离”。

市场解读:市场情绪达到极度乐观甚至非理性的程度,估值被推至过高水平,自满情绪严重。这往往是牛市行情中一个重要的阶段性顶部的信号,预示着回调风险急剧增加。在此状态下,防止“被套在牛市顶峰”的优先级再次超越“踏空”。

第三章的洞见与总结

这一章的核心思想,是将投资决策从对未来的模糊预测,转变为对当下的清晰应对。

首先,模型的核心是“状态识别”,而非“点位预测”。传统的投资分析常常试图回答“S&P 500指数能涨到多少点?”这类问题,而本模型放弃了这种徒劳的努力。它的目标是准确地回答“市场当前处于何种状态?”——是健康的牛市,还是脆弱的泡沫?是恐慌的底部,还是黎明前的黑暗?我们或许无法预测VIX指数下周的具体数值,但我们可以确定当VIX高于30时,市场正处于“恐慌”状态。这种从“预测未来”到“应对当下”的思维转变,是量化系统化投资方法的精髓,也是本模型区别于传统主观分析的根本所在。

其次,引入“狂热”状态是对传统“牛/熊”二分法的重大超越。传统的市场分析框架通常只简单地将市场划分为牛市和熊市。然而,投资者最大的亏损往往并非发生在漫长的熊市中,而是发生在牛市最疯狂的顶部区域,因为此时他们的仓位最重、警惕性最低。本模型通过明确定义“狂热”状态,能够有效识别出牛市中最危险的泡沫化阶段。通过VIX的极低读数、PCR的极端乐观以及市场宽度的顶背离这三大信号的组合,模型可以识别出这种“最后的疯狂”,从而触发风险控制机制,旨在精准地解决“被套在牛市顶峰”这一核心痛点。

第四章:投资哲学与体系 —— 系统化规则导向的“核心-卫星”策略

在确立了动态决策模型之后,我们需要一个与之匹配的投资组合框架来承载和执行这些决策。“核心-卫星”(Core-Satellite)策略,以其兼具稳健性与灵活性的结构,成为实现本模型目标的理想载体。

4.1 “核心-卫星”策略的现代化诠释

哲学基础:“核心-卫星”策略的经典理念在于,将投资组合拆分为两部分:一个规模较大、被动管理的“核心”,以及一个或多个规模较小、主动管理的“卫星”。核心部分旨在以低成本、高效率的方式获取市场的系统性回报(Beta),确保投资组合不会偏离市场主航道,从而解决了“踏空”的底线问题。卫星部分则通过集中的、高信念的投资,寻求超越市场的超额收益(Alpha),或提供特定的风险对冲。这种结构在成本、风险和潜在回报之间取得了精妙的平衡。

本模型的创新:传统的“核心-卫星”策略通常是静态的,其核心与卫星的比例(如80/20或70/30)主要基于投资者一次性的风险偏好评估。本报告提出的模型将其彻底动态化。在这里,核心与卫星的配置比例不再是固定的,而是由第三章定义的“风险状态”动态决定。这意味着投资组合的风险敞口和进攻/防守姿态,能够主动地、系统性地适应市场环境的实时变化,从而实现真正的“全天候”作战能力。

4.2 核心与卫星资产的定义

为了确保整个投资体系的系统性、纪律性和可复制性,我们主要采用高流动性、低成本的交易所交易基金(ETF)作为构建核心与卫星组合的工具。

核心资产 (Core Portfolio):

- 构成: 核心资产是投资组合的“压舱石”和长期增长引擎。它主要由追踪全球主要市场指数的广基ETF构成,例如追踪S&P 500指数、MSCI全球指数(ACWI)或富时全球指数(FTSE Global All Cap)的ETF。

- 目标: 以最低的成本和交易摩擦,获取全球市场的平均回报(Beta),确保投资者能分享到全球经济增长的长期红利,从根本上避免在大的牛市行情中“踏空”。

卫星资产 (Satellite Portfolio):

- 构成: 卫星资产是实现战术调整和获取超额收益的关键。在本模型中,卫星组合并非由主动选股构成,而是由一系列代表不同投资风格和策略的ETF组成,以保证策略的透明度和纪律性。主要包括:

- 进攻型因子ETF: 如动量(Momentum)ETF、价值(Value)ETF、小盘股(Size)ETF。

- 防御型因子ETF: 如质量(Quality)ETF、最低波动率(Min Volatility)ETF。

- 另类策略ETF: 特别引入CTA趋势跟踪(Trend Following)策略ETF。这类策略通过在多个资产类别(股票、债券、商品、货币)中系统性地追随趋势(做多上涨资产、做空下跌资产),其回报与传统股债市场的相关性较低,尤其在市场发生剧烈动荡或持续下跌时,往往能提供宝贵的“危机阿尔法”(Crisis Alpha)。

- 目标: 根据风险仪表盘判断的市场状态,通过战术性地配置不同风格的卫星资产,以增强组合的整体回报或提供有效的下行保护。这是模型Alpha的主要来源。

4.3 系统化调仓规则:风险状态驱动的资产配置

这是整个模型的执行中枢。我们将第三章定义的“风险状态”,直接转化为具体的、无须主观犹豫的调仓指令。这种规则化的方法是模型纪律性的最终体现。

谨慎状态 (Cautious)下的配置规则

- 核心/卫星比例: 核心 80% / 卫星 20%

- 逻辑: 市场风险极高,恐慌情绪蔓延。此时的首要目标是保全资本,将风险敞口降至最低,全力避免“被套”。因此,需要最大化稳定、多元化的核心资产占比,并大幅收缩风险较高的卫星仓位。

- 卫星组合 (20%): 卫星仓位完全转向防御。主要配置于质量因子ETF、最低波动率ETF,以及现金或短期国债ETF。可以考虑配置一小部分(如5%)的CTA趋势跟踪ETF,以期在市场持续下跌的趋势中获利。

乐观状态 (Optimistic)下的配置规则

- 核心/卫星比例: 核心 60% / 卫星 40%

- 逻辑: 市场处于健康的上涨趋势中,风险偏好正常,是积极参与并争取超额收益的最佳时机。在保持坚实核心仓位的基础上,显著加大卫星组合的进攻性,以避免“踏空”并力争跑赢市场。

- 卫星组合 (40%): 卫星仓位全面转向进攻。根据第一章“历史剧本”的指引,主要配置于动量因子ETF、小盘股价值ETF等进攻性因子,以及与当前经济复苏阶段最相关的周期性行业ETF(如科技、工业、非必需消费品等)。

狂热状态 (Euphoric)下的配置规则

- 核心/卫星比例: 核心 50% / 卫星 50%

- 逻辑: 市场情绪极度亢奋,泡沫化风险急剧增加。此时的目标是“边打边退”,在继续参与市场可能存在的最后疯狂的同时,系统性地增加保护,锁定已有利润。降低核心资产比例并非为了增加风险,而是为了腾出更多的配置空间给具有对冲和非相关性的另类策略。

- 卫星组合 (50%): 卫星组合进行结构性重组。一部分仓位(如20%)继续持有动量因子ETF以跟随短期趋势;但另一部分仓位(如20%)则显著增加CTA趋势跟踪ETF的配置,利用其在市场反转时的潜在正收益来对冲风险;剩余部分(如10%)可以考虑买入少量价外(Out-of-the-Money)的指数看跌期权(或VIX看涨期权),作为一种成本可控的“彩票式”对冲,以防范市场突然的剧烈下跌。

第四章的洞见与总结

本章提出的投资体系,实现了两个层面的深刻进化。

第一,本体系实现了“风险预算”的动态化。传统的资产配置往往基于一个静态的风险预算,而本模型则根据市场环境动态地调整其风险承担水平。在“谨慎”状态下,风险预算被主动收紧,组合呈现低风险特征;在“乐观”状态下,风险预算被放宽,组合积极承担风险以获取回报;而在“狂热”状态下,风险预算的结构发生了根本性改变,从纯粹承担方向性风险,转变为一个包含显著对冲性风险的复杂结构。这种动态的风险预算管理,使投资组合能够像变色龙一样适应不断变化的市场生态。

第二,CTA策略的引入是对模型“反身性”风险的精妙对冲。动量因子是本模型在“乐观”和“狂热”状态下的重要进攻武器,但其固有弱点是在市场拐点处表现糟糕。而市场的“狂热”状态,恰恰是动量表现最强劲,但也最接近潜在拐点的时刻。如果模型在此时仅是简单地减仓,将面临巨大的“踏空”风险(如果市场继续非理性上涨)。引入CTA策略则提供了一个更优的解决方案。在“狂热”状态下,CTA策略与主流股债市场的相关性可能为负。如果市场继续上涨,CTA可能表现平平,但核心和动量部分仍在贡献收益;而一旦市场突然反转暴跌,CTA策略有望产生显著的正收益,从而对冲其他部分的损失。这是一种比简单的买入或卖出更为复杂和有效的风险管理手段。

表 4.1:不同风险状态下的“核心-卫星”配置规则与卫星组合因子倾向

| 风险状态 |

核心资产比例 |

卫星资产比例 |

卫星组合主要配置方向 |

主要目标 |

| 谨慎 (Cautious) |

80% |

20% |

防御型因子 (质量、低波动率)、现金、CTA趋势跟踪 |

避免被套 |

| 乐观 (Optimistic) |

60% |

40% |

进攻型因子 (动量、价值)、周期性行业 |

避免踏空 |

| 狂热 (Euphoric) |

50% |

50% |

动量因子 + CTA趋势跟踪 + 期权对冲 |

锁定利润,对冲泡沫 |

第五章:模型的局限性与风险管理

任何试图驾驭复杂金融市场的模型,都必须建立在对其内在局限性有清醒认识的基础之上。一个稳健的投资体系不仅在于其进攻能力,更在于其对潜在风险的预见和管理。本模型虽然力求系统化和纪律性,但绝非“圣杯”。

5.1 承认模型的本质:概率而非确定性

首先必须强调,任何基于历史数据的量化模型,其本质都是一个概率性工具,而非能够精确预测未来的水晶球。模型的终极目标是,通过系统性的决策框架,在长期的投资博弈中提高胜率和赔率,即做出更多“正确”的决策,并在决策正确时获得更大的收益,在决策错误时承受更小的损失。它无法保证每一次状态判断和仓位调整都是完美的。因此,模型的阶段性失灵不是“如果”会发生的问题,而是“何时”以及“如何”发生的问题。

5.2 关键风险一:历史不会简单重复(范式转移风险 Regime Change)

分析:这是所有量化模型面临的最根本的挑战。模型的核心逻辑建立在对历史数据的学习和归纳之上,它隐含了一个核心假设:未来的市场行为在某种程度上会与过去相似。然而,市场结构和宏观环境可能会发生根本性的、前所未有的变化,即“范式转移”(Regime Change)。在这种情况下,基于旧范式建立的模型可能会完全失效。

案例:2022年全球市场经历的股债双杀,就是一次小型的范式转移。在过去数十年,债券通常在股市下跌时提供负相关性的保护,经典的60/40投资组合因此表现优异。但在高通胀和央行同步激进紧缩的新环境下,股债的负相关性被打破,导致传统的分散化策略失效。这警示我们,过去几十年利率下行周期中形成的许多“铁律”可能在新范式下被颠覆。

应对:

- 定期回顾与压力测试:模型需要定期(如每半年或每年)进行全面的回顾和压力测试,系统性地审视其核心假设(如指标的有效性、阈值的设定、资产间的相关性)是否依然成立。

- 人机结合的宏观监控:必须有人类分析师的角色,负责监控那些模型难以量化的宏观结构性变量,例如地缘政治格局的重塑、颠覆性的技术革命(如人工智能)、全球供应链的变迁、主要经济体的人口结构变化等。当这些结构性因素发生重大变化时,需要由人来判断是否需要对模型本身进行调整甚至重构。

5.3 关键风险二:数据挖掘的陷阱(过拟合风险 Overfitting)

分析:过拟合是指在模型开发过程中,过度优化参数以求完美地匹配历史样本数据,结果导致模型学习到的并非普适的经济规律,而是历史数据中特有的“噪音”。这样的模型在历史回测中表现优异,但在样本外的真实世界中却往往表现糟糕。

应对:

- 坚持简洁性原则(奥卡姆剃刀):模型的构建应遵循“如无必要,勿增实体”的原则。我们选择的四个维度指标(VIX、信用利差、PCR、市场宽度)都是经过市场长期检验、具有坚实经济逻辑的经典指标,避免了引入过多晦涩、复杂的变量。

- 严格的样本外测试:在模型开发阶段,必须将历史数据严格划分为“训练集”(用于构建模型)和“测试集”(用于检验模型)。只有在样本外的测试集中依然表现稳健的模型,才具有实际应用的价值。

- 强调经济逻辑:模型的每一个组成部分、每一条规则,都必须有坚实的经济学或行为金融学逻辑作为支撑,而不能仅仅是数据拟合的结果。例如,我们使用VIX作为恐慌指标,是因为其背后有明确的投资者避险行为逻辑,而不仅仅因为它在历史上与市场负相关。

5.4 关键风险三:模型的“黑箱”问题与执行风险

分析:即使模型是基于明确规则的,但当多个指标的信号相互交织甚至矛盾时,其综合判断的过程也可能变得复杂,使其最终的决策逻辑难以被使用者直观理解。这种“黑箱”效应,会在模型表现不佳的时期极大地动摇使用者的信心,从而导致放弃模型、回归主观决策的“执行风险”。

应对:

- 保持透明度:仪表盘的设计和状态切换的规则需要尽可能地清晰和透明,让使用者能够理解每一次状态切换和仓位调整背后的主要驱动因素是什么。

- 强调纪律性执行:模型的最大价值恰恰在于克服人类在压力下的情绪化决策。因此,一旦建立信任并采纳该模型,就必须坚持纪律性地执行其发出的信号。对模型的任何修改都应被视为一次严肃的、基于数据的策略评估,而非基于短期市场波动的临时战术调整。

第五章的洞见与总结

对模型局限性的坦诚,引出了本报告在哲学层面的最终升华:最强大的投资决策系统是“人机结合”的增强智能(Augmented Intelligence)系统。纯粹的量化模型可能会陷入对历史的路径依赖,从而在范式转移时失效;而纯粹的主观判断则极易被短期的市场噪音和内在的心理偏见所左右。

本报告所倡导的,正是一种人机协作的模式:

- 模型(机器)负责:处理海量高频数据、识别复杂的市场模式、提供无情绪的量化信号、并严格执行预设的交易纪律。

- 投资者(人类)负责:设定宏观的战略目标、理解模型无法理解的时代背景(如政治、文化、创新)、对模型进行持续的监督和验证,并在识别出真正的“范式转移”时,果断地对模型进行干预和升级。

在这个体系中,模型就像是现代客机的“自动驾驶系统”,它能高效、精准地处理99%的常规飞行状况。但经验丰富的飞行员必须时刻保持警觉,监控系统运行,并准备好在遇到自动驾驶系统知识库之外的未知风暴时,果断地接管手动操作。这种坦诚的定位和清晰的分工,反而极大地增强了模型的长期稳健性、公信力和在复杂现实世界中的实用价值。

结论:构建纪律性的进攻,实现穿越周期的阿尔法

在由降息开启的新一轮市场周期中,专业投资者所面临的“踏空”与“被套”的两难困境,本质上是机会的诱惑与风险的威胁在市场转折点上的集中体现。本报告的核心论点在于,试图通过精准预测来解决这一困境是徒劳的,真正的出路在于放弃预测,拥抱应对。

我们提出的动态决策模型,正是一个旨在实现系统性应对的综合框架。它不提供一个简单的、一劳永逸的答案,而是提供一个结构化的思考和行动的框架。

重申模型价值

本模型的价值主要体现在以下三个层面:

- 纪律性 (Discipline):模型的最大贡献在于将投资决策从人类情绪的剧烈波动中解放出来。通过将市场状态量化为“谨慎”、“乐观”、“狂热”三种可操作的模式,并匹配以预设的、基于规则的资产配置方案,模型用冷酷的纪律战胜了人性的贪婪与恐惧。它迫使我们在市场恐慌时思考机会,在市场狂热时警惕风险。

- 适应性 (Adaptability):通过动态调整“核心-卫星”的配置比例,以及卫星组合内部的因子风格和另类策略,本模型构建的投资组合具备了强大的环境适应能力。它能够在风险厌恶(Risk-Off)的市场环境中切换至防御姿态,在风险偏好(Risk-On)的市场环境中切换至进攻姿态,更重要的是,它能够识别并对冲牛市末期的泡沫化风险,从而力求在完整的市场周期中游刃有余。

- 攻防兼备 (Offense and Defense):本模型并非一个纯粹的风险控制系统,而是一个攻防兼备的作战体系。在风险仪表盘显示市场健康、机会大于风险的“乐观”状态下,它敢于通过加码卫星组合来积极进攻,争取超额收益;而在仪表盘显示市场脆弱、风险积聚的“谨慎”或“狂热”状态下,它懂得通过收缩风险敞口和引入CTA等对冲策略来进行有效防守。这种动态的攻防转换,是实现穿越周期的稳健回报、提升夏普比率的关键。

未来展望

金融市场永不眠,投资策略的进化也永无止境。随着另类数据(如卫星图像、社交媒体情绪)的普及和人工智能、机器学习技术在金融领域的深入应用,本模型中的“风险仪表盘”和“卫星因子选择”模块都存在巨大的优化空间。未来的风险仪表盘可以变得更加精细和多维,因子选择和配置也可以实现更高程度的智能化。

然而,无论技术如何演进,本模型所蕴含的核心投资哲学——基于证据、系统应对、纪律执行——将是永恒的。对于身处复杂多变的市场环境中的专业投资者而言,本报告提供了一个坚实的起点,一个可供定制和迭代的框架。我们相信,通过构建并信赖这样一个强大的应对系统,投资者将能更好地驾驭未来的不确定性,在机遇与风险并存的市场洪流中,行稳致远。