数字三角洲:在以太坊与传统金融的交汇处绘制资本流动图谱

导言:古老引水渠与新生数字之河的交汇

全球金融体系堪称一座宏伟而复杂的水利工程网络——一条“古老的引水渠”。它是二十世纪工程学的奇迹,建立在中心化的控制塔(银行)、复杂的船闸与大坝系统(清算所)以及缓慢的、依赖重力输送的运河(传统支付轨道)之上。这座系统虽历经考验,却也显现出岁月的痕迹,其设计理念源于一个物理、非即时的世界。

2024年,一个历史性的时刻来临:现货以太坊交易所交易基金(ETF)获得批准。这一事件无异于将一条全新的、强大的数字河流——以太坊主网——引入了这座古老的引水渠系统。这条新生河流的特性与旧系统截然不同:它压力强大、7天24小时不间断流动,并且以光速进行价值传递。

此次交汇的意义远不止于创造一种新的投资产品。它更像一次结构性的压力测试,将高压的数字水流注入陈旧的管道,使其每一个薄弱环节、每一处效率瓶颈都暴露无遗。传统金融(TradFi)为管理数字原生资产(如ETH)而设计的ETF结构,本身就是一个充满内在矛盾的混合体。它试图用模拟时代的工具去驾驭一个为数字时代而生的价值网络。

本报告旨在深入勘探这一交汇地带的“数字三角洲”,绘制出资本流动的全新图谱。我们将系统性地剖析现有ETF机制中存在的结构性摩擦点——那些缓慢开启的“闸门”、高能耗的“平衡水泵”以及隐秘的“地下河道”。通过揭示这些低效环节,本报告不仅旨在为金融产品创新指明方向,更致力于为加密原生世界的专业人士与高净值投资者提供一份权威的行业教育蓝图。最终,我们将基于对现有摩擦的深刻理解,提出下一代加密原生金融基础设施的设计构想——一套更高效、更透明、更符合数字时代精神的全新水利系统。这不仅是对现有体系的批判,更是对未来金融形态的构想与展望。

第一章 缓慢的闸门:对时间、风险与资本蒸发的深度研究

在本章中,我们将精确解构传统金融结算体系与区块链即时最终性之间的根本性时间错配。我们将这种延迟,即T+1结算周期,定义为一种高昂成本、高风险的系统性缺陷,而非一种功能特性。通过量化分析,我们将揭示这种时间延迟如何导致资本的无效占用与运营风险的急剧放大。

T+1 滞留池:解构结算延迟的内在机制

在传统金融的水利系统中,交易的执行与最终结算被分割为两个独立的环节,其间由一道名为“结算周期”的“闸门”(sluice gate)隔开。交易日(Trade Date,简称“T”)代表买卖双方达成协议的时刻,但这仅仅是流程的开始。真正的价值交换——即证券交付与资金支付的最终完成——发生在结算日(Settlement Date)。

近年来,全球主要市场,包括美国、加拿大和墨西哥,已将证券结算周期从T+2(交易日后两个工作日)缩短至T+1(交易日后一个工作日),这一标准适用于股票、债券及ETF等多种金融产品。从表面上看,这是技术进步推动的效率提升,是对一个源自纸质交易时代的古老流程的现代化改造。然而,从根本架构上审视,T+1并非解决了延迟问题,而是将原有延迟压缩到了一个更短的时间窗口内。

这长达24个工作小时的延迟,构成了一个巨大的“滞留池”(holding pen),或者说是一个“未结算债务的水库”。在此期间,交易虽已执行,但尚未最终完成。买方的资金和卖方的证券被困在这个系统中,双方都暴露在显著的交易对手信用风险之下——即在闸门最终开启、完成交换之前,另一方可能违约的风险。对于一个全天候运行、无国界的数字资产而言,这种基于工作日和银行营业时间的强制性等待,显得尤为不协调和低效。

量化渗漏:等待的经济成本

这种制度性的延迟并非没有代价。它以两种主要形式侵蚀着系统效率:资本拖累和运营风险,我们可以将其比喻为水库中的“蒸发”与“渗漏”。

资本拖累即“蒸发”

T+1结算体系最直接的成本是资本效率的损失。在交易执行到结算的窗口期内,清算机构为了防范交易对手违约风险,要求其成员(主要是券商)缴纳大量的保证金。这笔保证金本质上是闲置的资本,其唯一作用就是作为风险缓冲。美国存管信托和清算公司(DTCC)的深入分析为我们提供了惊人的量化数据:据其风险模型测算,将结算周期从T+2缩短至T+1,能够使其旗下国家证券清算公司(NSCC)的保证金波动性部分需求降低41%。

这意味着,仅仅是减少一天的结算延迟,就能释放数十亿美元的资本。在T+2时代,NSCC每日平均持有高达128亿美元的清算基金作为风险缓冲。在转向T+1后,这一数字平均降至98亿美元,减少了30亿美元,降幅达23%。这被“滞留”的数十亿美元资本,无法用于更具生产性的投资活动,构成了系统性的资本拖累——如同水库中因长时间暴露而被蒸发掉的水,是一种纯粹的价值损耗。

运营风险即“渗漏”

将结算周期缩短至T+1,虽然减少了信用风险的持续时间,却极大地加剧了运营层面的压力。欧洲金融市场协会(AFME)的精确分析指出,交易后处理时间的缩减远非简单的50%。实际上,可用的操作窗口从大约12小时被压缩至仅剩2小时,降幅高达83%。

这种极端的时间压缩对全球投资者,尤其是亚洲和欧洲的参与者,构成了严峻挑战。他们不仅要在极短的时间内完成交易的分配、确认和肯定(Affirmation)流程,还必须处理跨时区的货币兑换(FX)交易。任何一个环节的微小延误,都可能导致结算失败。结算失败不仅会带来直接的罚款(例如在欧洲的CSDR规则下),还会增加机构的资本充足率要求(根据巴塞尔协议III),并损害其声誉。这种由运营压力剧增导致的效率损失和潜在惩罚,就像水利系统中因管道压力过高而产生的“渗漏”,持续消耗着系统的价值。美国证券交易委员会(SEC)发布的风险警示和行业发布的实施手册,都反复强调了这一转变所带来的巨大运营挑战,证明了T+1更像是一个高压补丁,而非一个根本性的解决方案。

链上高压管道:以太坊的即时最终性承诺

与传统金融缓慢开启的“闸门”形成鲜明对比,以太坊等区块链网络提供了一种全新的范式——一个“现代化的、高压的输送管道”。其核心优势在于实现了原子化结算(atomic settlement),即资产的交换被捆绑在一个单一、不可分割的交易中,要么全部成功,要么全部失败,不存在中间状态。

区块链的“最终性”(Finality)是这一机制的基石。在以太坊的权益证明(Proof-of-Stake)共识机制下,当一个区块经过连续两个“纪元”(epoch)的超过三分之二验证者投票确认后,它就被认为是“最终确定”的,理论上不可逆转。一个纪元为32个时间槽(slot),每个槽12秒,总计约6.4分钟。因此,以太坊的交易最终性可以在大约12.8分钟内实现,并且这个过程是7天24小时不间断进行的。这与依赖工作日和银行营业时间的T+1结算形成了架构上的代差。

这种即时结算的架构,从根本上消除了T+1模型中存在的交易对手信用风险和资本拖累。交易一旦在链上确认,价值交换便已完成,无需“滞留池”或漫长的等待。资本可以即刻被重新部署,实现了最大化的资本效率,这正是数字原生资产与生俱来的优势。

将T+1结算的演进置于历史背景中,我们可以清晰地看到其局限性。金融市场从T+5演进到T+3,再到T+2,如今是T+1,每一步都是在旧有的“交易与结算分离”的架构内进行的优化。这如同不断尝试让马车跑得更快,却始终未能突破马车本身的性能极限。而区块链提供的原子化结算,则是从第一性原理出发,发明了“汽车”,彻底改变了价值转移的底层逻辑。因此,T+1的推行,在某种意义上,恰恰以一种意想不到的方式,凸显了其自身的时代局限性,并反过来为链上结算的优越性提供了最有力的证明。

为了更直观地展示两种体系的差异,下表对传统金融的T+1结算与以太坊链上结算进行了多维度对比。

表1:结算体系对比分析(传统金融 vs. 链上结算)

| 特征维度 |

传统金融 (ETF的T+1结算) |

链上结算 (以太坊L1) |

| 结算时间 |

T+1 (交易后一个工作日) |

约13分钟 (最终确定) |

| 最终性 |

法律与合同保障,但有延迟 |

加密学保障,准即时 |

| 可用性 |

依赖工作日与银行营业时间 |

7天24小时,全球无间断 |

| 对手方风险敞口 |

至少24小时 |

几乎为零 (原子交换) |

| 资本效率 (保证金) |

较高保证金需求 (T+1可降低41%的波动性部分) |

极低,无需为结算延迟提供保证金 |

| 运营风险 |

极高 (83%的时间压缩) |

较低 (流程自动化,但需管理私钥安全) |

| 交易成本 |

涉及清算、托管等多重中介费用 |

Gas费用,随网络拥堵状况波动 |

| 中介机构 |

清算所、托管行、券商 |

无,通过智能合约实现点对点 |

第二章 平衡的水泵:解构授权参与人的套利引擎

如果说ETF市场是一个连接两大水域的复杂系统,那么授权参与人(Authorized Participant, AP)就是这个系统中至关重要但又常常被误解的“平衡水泵”的工程师。他们的核心职责并非对市场方向进行投机,而是通过一个精密的、市场中性的套利机制,不断调节水位,确保ETF的二级市场价格(股价)与一级市场的资产净值(Net Asset Value, NAV)保持动态平衡。本章将深入剖析这一机制,揭示其运作原理、成本构成以及其内在的结构性特征。

价格压力调节器:创造与赎回机制

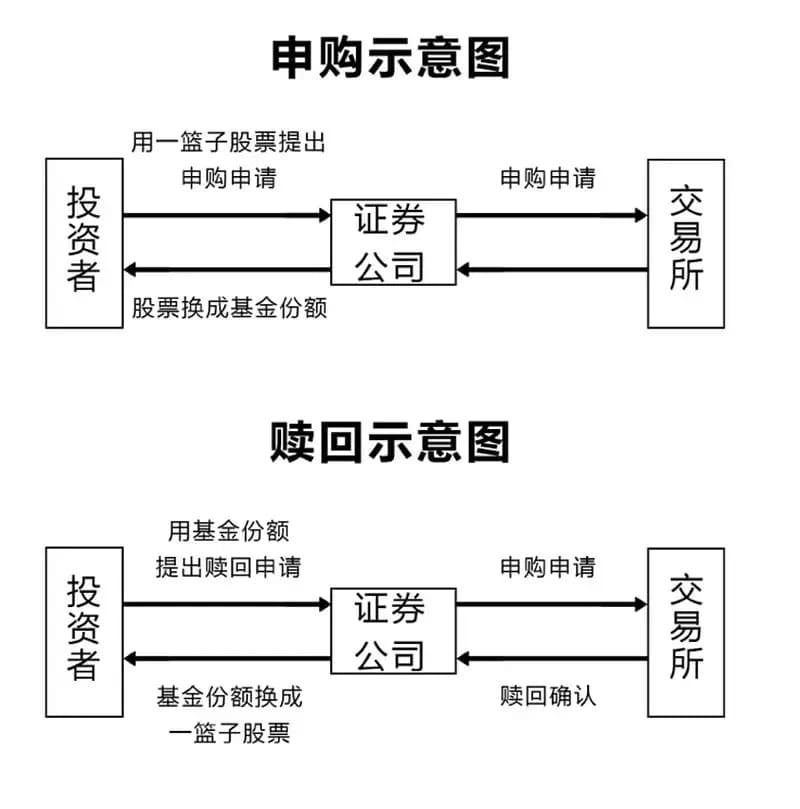

ETF的核心价值主张之一,是其股票价格能紧密追踪其持有的一篮子资产的实时价值。实现这一目标的关键,在于其独特的“创造与赎回”(Creation/Redemption)机制。我们可以将此机制想象成一个强大的“水泵站”,它连接着两个水位可能出现差异的水体:二级市场(ETF股票在此交易)和一级市场(底层资产,如ETH,在此被持有)。

授权参与人(AP)是唯一有权操作这个水泵站的“工程师”。他们通常是大型金融机构,如做市商或银行,与ETF发行商签订了法律协议,获得了直接与ETF基金进行大宗交易的资格。这些交易以“创造单元”(Creation Unit)的形式进行,通常是25,000到50,000股ETF的整数倍。

创造(注水过程): 当ETF的二级市场价格高于其NAV时,即出现“溢价”(Premium),意味着二级市场的水位过高。此时,AP会介入。他们会在现货市场上购买一篮子与ETF投资组合完全匹配的底层资产(例如,足量的ETH),然后将这篮子资产交付给ETF发行商。作为交换,发行商会“创造”出等值的一篮子全新的ETF股票交给AP。AP随即将这些新增的ETF股票在二级市场上卖出,增加了供给,从而将过高的水位(价格)压回至与NAV持平的水平。

赎回(抽水过程): 相反,当ETF的二级市场价格低于其NAV时,即出现“折价”(Discount),意味着二级市场水位过低。

AP会从二级市场上以低价买入大量的ETF股票,凑成一个完整的“赎回单元”(Redemption Unit),然后将其交还给ETF发行商。发行商在收到ETF股票后,会将其“销毁”,并把等值的底层资产(ETH)交付给AP。这一过程减少了二级市场的ETF股票供给,从而将过低的水位(价格)提升至NAV水平。

市场中性的陀螺仪:对冲套利流程图解

一个普遍的误解是,AP在进行创造或赎回操作时,是在对ETH的价格进行方向性押注。事实恰恰相反,AP的行为是纯粹的套利,其核心是构建一个市场中性的头寸,以锁定无风险利润。这种策略在机构交易中被称为“现金与套利”(Cash-and-Carry)或基差交易(Basis Trade)。

为了彻底揭示这一过程,以下对AP针对ETF溢价时执行市场中性套利的流程进行详细描绘:

- 发现套利机会:AP识别出ETF在二级市场的交易价格高于其资产净值(NAV),即存在溢价。

- 同时执行交易:AP几乎在同一时间执行三项关键操作以构建风险对冲头寸。

- 卖空ETF:在二级市场上卖空价格虚高的ETF股票。

- 购买现货资产:在现货市场上购买一篮子与ETF创造单元等值的底层资产(如ETH)。

- 建立期货对冲:在衍生品市场上卖出等值的ETH期货合约,以对冲在持有现货ETH期间可能面临的价格下跌风险。

- 完成ETF创造:AP将购买的现货ETH交付给ETF发行商,以“实物创造”的方式换取全新的ETF股票。

- 结算与平仓:在T+1结算日,AP使用新创造的ETF股票来弥补此前的ETF空头头寸,并同时平掉期货市场上的对冲头寸。

- 锁定利润:通过这一系列操作,AP的利润来源于最初ETF价格与NAV之间的价差,与ETH本身的价格波动无关,从而实现了市场中性的无风险套利。

在这个流程中,期货合约扮演了“陀螺仪”的关键角色。它通过建立一个与现货头寸方向相反的衍生品头寸,完美地抵消了AP在持有现货ETH等待ETF创造完成期间所面临的价格波动风险。无论ETH价格上涨还是下跌,现货头寸的盈亏都会被期货头寸的亏盈所抵消,从而确保AP的最终利润仅来源于最初发现的ETF价格与NAV之间的价差。这一精巧的设计,证明了AP的行为是维持市场秩序的平衡机制,而非加剧市场波动的投机力量。

平衡的能源成本:套利区间的形成

操作这台复杂的“平衡水泵”并非没有成本。AP在执行每一次套利循环时,都需要消耗“能源”,这些成本共同决定了套利活动是否有利可图。主要成本包括:

- 创造/赎回费用:ETF发行商向AP收取的固定交易费用,通常从几百到几千美元不等。

- 底层资产价差:AP在购买或出售一篮子底层ETH时,需要支付买卖价差(Bid-Ask Spread)。对于流动性较低的资产,这一成本会更高。

- 对冲成本:建立和解除期货对冲头寸的交易成本,以及期货合约价格与现货价格之间的基差(Basis)。

- 运营与合规成本:维持复杂的交易系统、满足合规要求以及管理结算流程所产生的隐性成本。

所有这些成本叠加在一起,形成了一个“套利区间”(Arbitrage Band)或“压力容忍带”。只有当ETF的溢价或折价幅度足够大,能够覆盖上述所有成本并提供一定利润时,AP才有动力启动“水泵”。在这个区间内,ETF价格可以围绕其NAV小幅波动,因为此时的价差不足以激励AP进行套利。因此,这个套利区间的宽度,直接反映了整个ETF套利机制的内在摩擦和效率水平。

从更深层次看,ETF的套利机制虽然高效,但其本质是一个中心化的、需要许可的、且成本高昂的“鲁班·戈德堡机械”。它将一个去中心化的资产(ETH)置于一个依赖少数特权机构(APs)才能正常运作的框架之中。这种结构引入了传统金融特有的风险和依赖性:首先,它依赖于一个数量有限的AP群体,如果在市场极端承压时(如2020年3月的市场动荡),这些AP选择暂时退出,整个平衡机制就可能失灵。其次,它通过对冲需求,将现货ETF的稳定性与一个完全独立的衍生品市场(如CME期货)的健康状况紧密绑定。最后,所有运营成本最终都会通过ETF在二级市场的买卖价差,间接转嫁给普通投资者。

这种将传统金融的复杂、中心化且昂贵的基础设施嫁接到去中心化资产上的做法,暴露了一个根本性的结构性机会:创建一个加密原生的、无需许可的、更高效且垂直整合的替代方案。

为了让读者更清晰地理解套利区间的经济学原理,下表通过一个假设的案例,量化了一次典型的AP套利交易的成本与收益。

表2:AP套利成本收益模型(以1亿美元创造单元为例)

| 项目 |

计算细节 |

金额 (美元) |

| 套利机会 (溢价) |

假设ETF市场价格比NAV高出5个基点 (0.05%) |

$50,000 |

| 收入 |

卖空价值1亿美元的ETF股票 |

+$100,050,000 |

| 成本 |

|

|

| 1. 购买底层ETH |

购买价值1亿美元的现货ETH |

-$100,000,000 |

| 2. 交易成本 (价差) |

假设底层资产综合买卖价差为1个基点 |

-$10,000 |

| 3. 对冲成本 |

建立和解除期货头寸的佣金及基差成本,假设为0.5个基点 |

-$5,000 |

| 4. 创造费用 |

ETF发行商收取的固定费用 |

-$5,000 |

| 净利润 |

收入 - 总成本 |

$30,000 |

| 结论 |

在5个基点的溢价下,套利有利可图。若溢价低于2个基点($20,000),则会被总成本($20,000)完全侵蚀,AP将没有动力进行套利。 |

|

第三章 蜿蜒的河道:追溯流动性的真正源头

在探索ETF这套复杂水利系统的过程中,我们不能只停留在观察公开可见的“运河”——即中心化交易所。要理解机构级别的资本洪流如何被引导和管理,我们必须深入勘探那些隐藏在地表之下的“地下河道”与“深层蓄水层”——即场外交易(Over-the-Counter, OTC)市场。本章将揭示,正是这个庞大而隐秘的网络,为ETF的创造机制提供了关键的、大宗的流动性来源,从而缓冲了对公开市场的直接价格冲击。

公开运河与隐秘蓄水层:交易所与OTC市场的对比

公开的加密货币交易所,如Coinbase和Kraken,构成了金融水利系统中清晰可见的“公共运河”。它们的运作高度透明,拥有公开的订单簿(Order Book),每一笔买卖委托都清晰可见。然而,这些运河的“河道”相对较浅。一笔大额订单,就如同一股突如其来的洪峰,会迅速冲击狭窄的河道,导致剧烈的价格波动,即“滑点”(Slippage)。这种价格冲击会严重侵蚀大宗交易的执行效率,甚至使其变得不可行。

与此相对,OTC市场则是一个广阔的、去中心化的交易商网络,它更像是一个“隐秘的地下蓄水层”或“庞大的地下河网”。这个市场缺乏公开的透明度,但其“储水量”——即流动性深度——却远超公开市场。当授权参与人(AP)或其他机构投资者需要为ETF创造单元采购数千万甚至上亿美元的ETH时,他们不会将如此巨大的订单直接砸向公开的“运河”。相反,他们会通过OTC交易台(OTC Desks)悄然地从这个深邃的“蓄水层”中抽取所需流动性。这种操作方式使他们能够在不惊动公开市场价格的情况下,完成大规模的资产采购。

数字资产水文图:机构如何采购ETH

OTC交易的流程与公开市场截然不同,它专为大宗交易而设计,其核心是私密性和确定性:

- 发起请求:机构投资者(如AP)通过加密通信渠道联系一家或多家OTC交易台(例如GSR、Wintermute或Coinbase Prime),提出一个大额交易需求,比如“购买价值1亿美元的ETH”。

- 获取报价:OTC交易台会基于自身的流动性网络和市场状况,向客户提供一个单一的、全包的执行价格(All-in Price)。这个价格已经包含了交易台的利润和风险成本,客户无需担心滑点问题,因为交易台承担了全部的执行风险。

- 执行与结算:一旦客户接受报价,交易便在交易台的内部系统或通过其交易网络私下执行,完全脱离公开的订单簿。结算方式也更为灵活,可以通过传统的银行电汇,或更高效地使用USDC等稳定币在链上完成,大大缩短了结算时间。

驱动机构投资者选择OTC渠道的核心优势在于三个方面:隐私性(交易细节不公开,避免了市场跟随和抢先交易)、最小化市场冲击(保护了交易价格的稳定性)以及获取深度流动性(OTC交易台能够整合来自全球多个来源的流动性,满足巨额订单需求)。

绘制无形之流:OTC市场的规模与影响

由于其私密性,精确衡量OTC市场的交易量极为困难。然而,行业报告和市场参与者的分析为我们勾勒出了其庞大的规模。多项研究和业内人士估计,全球加密货币OTC市场的日均交易量可能是所有公开交易所总和的2到3倍。像Wintermute这样的顶级做市商报告称,受机构需求驱动,其2024年的OTC交易量增长了四倍之多。

现货比特币ETF的推出,是验证OTC市场重要性的一个完美案例。在ETF获批后,机构需要为基金快速建仓,大量采购比特币。这些采购绝大多数是通过OTC渠道完成的,从而避免了在公开市场上引发剧烈的价格上涨。Coinbase Prime等机构级平台的季度交易量高达1940亿美元,这雄辩地证明了机构资本主要通过这些“地下河道”流入加密世界。

这一现象与近期SEC批准加密ETF采用“实物创造与赎回”(In-Kind Creation/Redemption)模式的决策紧密相关。在最初的“现金模式”(Cash-Only)下,AP必须先将现金交给ETF发行商,再由发行商去市场上购买加密资产,这增加了操作环节和潜在的市场冲击。而转向实物模式后,AP可以直接将在OTC市场采购的ETH等资产,原封不动地交付给发行商以换取ETF股票。这建立了一条从“隐秘蓄水层”(OTC市场)到“ETF水库”的更直接、更高效的管道,进一步巩固了OTC市场在ETF生态系统中的核心地位。

这种结构揭示了一个深刻的悖论:现货ETF,一个为提高市场透明度和公众参与度而设计的金融产品,其自身的稳定性和价格完整性,却在根本上依赖于一个对公众不透明的、私密的交易市场。普通投资者在公开交易所看到的ETF价格,其背后是由他们无法触及的OTC市场的深层流动性所支撑的。公开交易所的价格发现功能,在很大程度上只反映了零售规模的交易流,而真正驱动ETF供需平衡的机构级资本洪流,则在另一个平行的、无形的市场中涌动。这就像是地表河流的水位,看似由自身的降雨和蒸发决定,但实际上,其稳定与否在很大程度上取决于地下水位的补给与调节。

为了更清晰地对比这两种流动性场所的特性,下表总结了公开交易所与OTC交易台在关键维度上的差异。

表3:流动性场所特征对比(公开交易所 vs. OTC交易台)

| 特征维度 |

公开交易所 (例如 Coinbase) |

OTC交易台 (例如 GSR, Wintermute) |

| 透明度 |

高 (公开订单簿) |

低 (私密报价与交易) |

| 价格影响 (滑点) |

大额订单影响显著 |

极小,由交易台内部消化 |

| 典型交易规模 |

零售至中等规模 |

机构级 (通常最低$250,000) |

| 交易对手风险 |

交易所作为中央对手方 |

双边风险,依赖交易台的信誉和操作安全 |

| 匿名性/隐私性 |

伪匿名 (链上地址可追溯) |

高度隐私,交易细节不公开 |

| 费用结构 |

基于交易量的分级费率 |

通常包含在买卖报价的价差中 |

| 监管 |

受严格监管,需遵循上市规则 |

监管框架仍在发展,更侧重反洗钱(AML)合规 |

第四章 演进的分水岭:下一代金融基础设施蓝图

通过前三章的勘探,我们已经详细绘制了传统ETF这座“古老引水渠”在承载以太坊这条“数字之河”时所暴露出的结构性摩擦点。现在,我们将站在一个“演进的分水岭”上,基于对这些摩擦的深刻洞察,构想并阐述下一代加密原生金融基础设施的蓝图。这些蓝图并非对现有体系的微小改良,而是基于DeFi第一性原理的全新设计,旨在构建一个更高效、更开放、更具组合性的金融水利系统。

从摩擦到第一性原理:设计更优越的水利系统

我们的勘探之旅揭示了传统ETF结构中存在的三大核心摩擦:

- 结算摩擦 (缓慢的闸门): T+1结算周期带来了巨大的资本拖累和运营风险,是一种基于过时范式的延迟系统。

- 套利摩擦 (高能耗的水泵): 授权参与人(AP)机制是一个中心化的、需要许可的瓶颈,其套利过程成本高昂且依赖外部市场。

- 流动性摩擦 (分割的河道): 机构级流动性与零售流动性被分割在不透明的OTC市场和透明的公开交易所之间,造成了信息不对称和结构性依赖。

要设计一个更优越的系统,我们必须回归加密金融的“第一性原理”:原子化结算、无需许可的套利、以及统一透明的流动性。这些原则不仅是技术特征,更是一种全新的金融哲学,它们将指导我们构建以下三个具体的下一代金融产品概念。

产品概念一:去中心化水利ETF (dhETF)

核心理念: 创建一个完全在链上运行的、代币化的基金协议,它能复制ETF的多元化投资敞口,但彻底摒弃所有传统金融的中介机构和流程。这一概念深受新兴的去中心化代币化基金(Decentralized Tokenized Funds, DTFs)等理念的启发。

运行机制:

- 无AP,无需许可的创造/赎回: 与传统ETF依赖一小撮特权AP不同,dhETF协议将向所有人开放。任何用户都可以通过与智能合约直接交互来“铸造”(Mint)或“赎回”(Redeem)基金份额,无需任何中间机构的批准。

- 整合的链上流动性池: 协议的核心是一个或多个去中心化的流动性池(类似于Uniswap V3或Balancer的池子),其中包含了基金所追踪的一篮子底层资产(例如,一组精选的DeFi蓝筹代币)。基金的资产净值(NAV)由池中资产的实时喂价(Oracle Price)精确计算得出。

- 公共利益化的套利机制: 当dhETF代币在某个去中心化交易所(DEX)上的交易价格偏离其NAV时,套利机会便向所有人开放。如果dhETF溢价,任何人都可以向流动性池存入一篮子底层资产,铸造出新的、成本更低的dhETF代币,然后在DEX上卖出获利。反之亦然。这种设计将套利从少数机构的特权业务,转变为维护协议价格稳定的公共产品。

- 原子化结算: 所有的铸造、赎回以及二级市场交易,都在区块链上以原子方式即时完成。这从根本上解决了第一章中详述的T+1结算延迟问题。

产品概念二:“德尔塔中性”收益管道

核心理念: 将AP执行的、复杂的“现金与套利”市场中性策略,从一个隐秘的机构业务中剥离出来,将其封装成一个自动化的、代币化的结构性产品,为更广泛的投资者提供一种与市场方向无关的稳定收益来源。

运行机制:

- 自动化策略金库: 部署一个智能合约金库(Vault),接受用户存入的稳定币(如USDC)。

- 核心策略执行: 金库的程序化策略将自动执行以下操作:

- 将一部分存入的资本用于在链上获取等值的ETH现货敞口。为了最大化收益,可以采用流动性质押代币(Liquid Staking Token, LST),如stETH或rETH,这样在执行套利策略的同时,还能赚取以太坊网络的基础质押收益。

- 将剩余资本作为保证金,在去中心化的永续合约交易所(Perpetual Futures DEX)上,开立一个等值的ETH永续合约空头头寸。

- 收益来源: 该策略的主要收益来自于永续合约市场的资金费率(Funding Rate)。在大多数市场情况下,资金费率为正,即多头持仓者需要定期向空头持仓者支付费用。这个金库通过持有空头头寸,持续捕获这部分资金费率作为收益。由于现货多头和期货空头的价值变动相互抵消,整个头寸是“德尔塔中性”(Delta-Neutral)的,其收益与ETH价格的涨跌基本无关。

- 收益代币化: 投资者存入资金后,会收到一种代表其在金库中份额的“金库代币”(Vault Token)。该代币的价值会随着金库策略收益的累积而增长,投资者可以随时赎回。

产品概念三:“智能分流”机构流动性协议

核心理念: 针对第三章揭示的流动性分割问题,设计一个链上流动性聚合协议。该协议旨在以一种信任最小化的方式,桥接公开的DEX流动性与私密的OTC流动性,为机构级的大额交易提供最佳执行路径。

运行机制:

- 链上询价(Request for Quote, RFQ): 机构用户向协议的智能合约提交一个大额交易请求,例如“用5,000 ETH兑换USDC”。

- 基于零知识证明的私密竞价: 协议将此交易请求,通过加密通道广播给一个经过验证的、由专业OTC做市商组成的白名单网络。做市商可以使用零知识证明(Zero-Knowledge Proofs)提交他们的机密报价(包括价格和可承接数量)。ZK-proofs技术确保了报价过程的隐私性,既向协议证明了报价的有效性,又不会向其他竞争对手或公众泄露报价的具体内容,从而有效防止了抢先交易和信息泄露。

- 混合执行引擎: 协议的智能合约会自动分析所有收到的私密报价,并同时扫描各大DEX的公开流动性池。它会智能地规划最佳执行路径:如果一部分订单在DEX上执行的滑点低于最佳OTC报价,它就会将这部分订单“分流”到DEX;剩余的大部分订单则会与提供了最优价格的OTC做市商进行匹配。

- 原子化的链上结算: 无论订单的哪一部分流向何处,最终的结算都将通过一个托管智能合约以原子化的方式在链上完成。这意味着机构的ETH和做市商的USDC会在同一个交易中完成交换,实现了完美的“券款对付”(Delivery-versus-Payment, DvP),从根本上消除了双边交易中的对手方风险。该协议巧妙地结合了OTC市场的深度流动性、低滑点优势,以及链上结算的安全性与最终性。

这三个产品概念并非孤立的创新,而是代表了金融演进的不同阶段。dhETF是DeFi对TradFi产品的纯粹重构;“收益管道”是将TradFi的复杂策略用DeFi工具进行产品化;而“智能分流协议”则是最高级的形态,它直接连接并优化了TradFi(机构OTC)与DeFi(DEXs)两个世界。这揭示了未来金融并非简单的二元对立,而是一个“可组合”的融合过程。最强大的创新将诞生于那些能够将传统金融的深厚流动性与去中心化金融的透明、高效和无需许可特性相结合的金融原语(Financial Primitives)之中。

表4:下一代金融产品概念总览

| 特征维度 |

去中心化水利ETF (dhETF) |

“德尔塔中性”收益管道 |

“智能分流”机构流动性协议 |

| 解决的核心问题 |

AP中心化瓶颈;T+1结算延迟 |

市场中性收益难以获取;策略不透明 |

流动性分割;大额交易滑点;OTC对手方风险 |

| 关键机制 |

无需许可的铸造/赎回;链上AMMs |

自动化现货+永续合约空头对冲 |

链上RFQ;ZK-proofs私密竞价;混合执行引擎 |

| 目标用户 |

零售投资者;DeFi原生用户 |

寻求稳定收益的投资者;收益聚合器 |

机构投资者;对冲基金;OTC交易台 |

| TradFi类比 |

新一代的、完全自动化的ETF |

市场中性对冲基金;现金与套利策略产品化 |

智能化的、带结算保证的机构大宗经纪(Prime Brokerage) |

结论:未来是流动的

本报告的勘探之旅始于一个简单的观察:当以太坊这条强大的数字之河被引入传统金融这座古老的引水渠时,其高压、高速的特性暴露了旧有体系的每一处裂痕与瓶颈。我们通过“水利工程”这一核心隐喻,系统性地剖析了这些结构性摩擦:

- 缓慢的闸门揭示了T+1结算体系在面对链上即时最终性时,所产生的巨大资本拖累与运营风险。这是一种架构上的根本性错配。

- 平衡的水泵解构了授权参与人(AP)的套利机制,证明了其市场中性本质的同时,也暴露了其作为中心化、高成本瓶颈的局限性。

- 蜿蜒的河道追溯了机构流动性的真正源头——隐秘的OTC市场,揭示了透明的ETF产品对不透明的流动性来源的结构性依赖。

这些摩擦点并非孤立的技术问题,它们共同指向一个深刻的结论:试图用为模拟世界设计的工具来管理数字原生资产,必然会导致效率的损耗和风险的积聚。

然而,识别问题只是第一步。本报告的最终目的,是基于这些洞察,为未来勾勒蓝图。我们提出的三个下一代金融产品概念——去中心化水利ETF (dhETF)、“德尔塔中性”收益管道,以及“智能分流”机构流动性协议——并非对现有体系的修补,而是基于DeFi第一性原理的重构。它们分别从不同层面展示了如何通过无需许可的参与、透明的链上逻辑和原子化的结算,来解决传统结构中的核心矛盾。

以太坊与传统金融的交汇,不应被视为一场零和博弈的“新旧之争”,而应被看作是催化剂,激发着一场深刻的金融基础设施革命。传统体系的摩擦,正是加密原生创新的市场机遇。正如历史上每一次技术变革一样,最终胜出的将不是对旧范式的无限优化,而是对新范式的大胆拥抱。

未来金融的形态将不再是静态、孤立和不透明的;它将是流动的、可组合的、且可验证的。我们面临的任务,不是继续加固和修补那些陈旧的运河,而是运用数字时代的工具和智慧,去设计和建设一个属于全新纪元的、高效而开放的金融分水岭。资本的流动将不再受限于古老的河道,而将在一个由代码、共识和密码学构建的、更加广阔的数字三角洲中,找到其最自由、最有效的路径。